大学院受験は、不安との戦いでした。

ですが様々な勉強を重ねて、最終的には第一志望に合格することができました!

この記事では、私がどのようなスケジュールで準備を進め、どのようなことに注意したのかをお伝えします。同じ道を歩む方の参考になれば嬉しいです。

受験勉強を意識し始めたきっかけ

2023年6月末、学科の同期に過去問を見せてもらったのが始まりです。

とある授業前、同じく院進志望の友だちと「院試ってなんかよくわかんないよね」「それな〜」と雑談していたところ、1人の同期が「過去問見れるよ」と教えてくれました。

入試センターにメール請求すればPDFがもらえると聞き、早速請求してみました。

初めて過去問を見て、衝撃。

何言ってるかわかる問題がほとんどない。

「これ解ける日が来るの?」と焦りが募りました。

この日をきっかけに、「なにかやらなきゃ!」と、勉強を始めるようになりました。

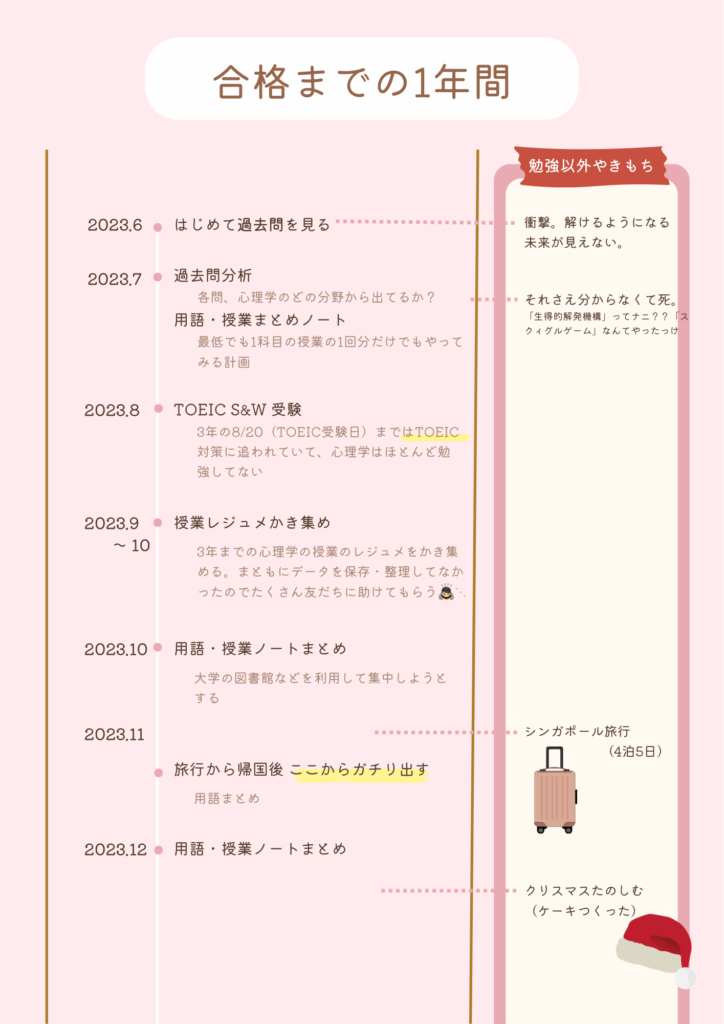

受験生時代の1年間

以下は、私の1年間の準備スケジュールです。

<2023年>

(2023年8月までは、出願必要なTOEICのための勉強が中心)

6月〜7月:過去問分析 & 用語の洗い出し

過去問を見て、どの科目から出題されているのかを把握。特に重要なテーマや用語を抽出しました。

9月〜12月:授業ノートまとめ&暗記 (これは受験直前の8月までずっと続いてた)

授業レジュメをもとに、自分でわかりやすいノートを作成。

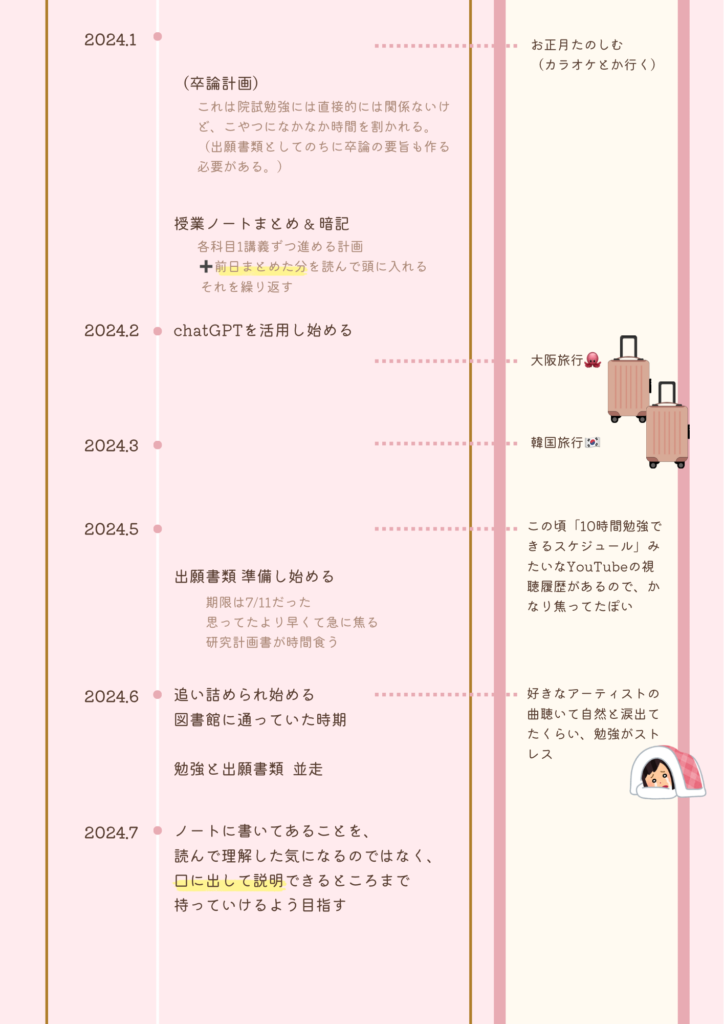

〈2024年〉

1月〜2月:卒論と並行してノート活用

各科目のまとめノートを繰り返し読み込み、暗記を強化。

5月〜7月:追い込み期

図書館に通い詰めて、暗記と過去問演習・記述練習を実施。

8月〜9月:本番直前期

毎日模試形式で過去問を解き、時間管理と記述力を鍛える。

苦労したこと

科目が多すぎる

私が志望していた大学院は、院試では臨床・実験領域両方の科目から出題される学校でした。

(臨床心理学コース志望であっても。)

ですから、臨床心理学や精神医学、認知行動療法だけ集中して勉強したところで、合格はできません。

生理心理学、認知心理学、社会心理学の内容や用語まで、自分である程度説明できるようにならないといけませんでした。

この科目の多さにはかなり苦しみました。時間が足りないと半泣き状態。

(正直に言うと、認知心理学は最後まで苦手で、用語問題対策だけして諦めてました。

しかも本番は用語さえ知らないものが出題されて水の泡笑)

時間管理

ある程度知識を詰め込むと、

以前は「こんな問題どう取り掛かったらいいか分からない。1文字も書ける気がしないんだけど😶🌫️」と思っていた過去問が、

「書きたいことが散在してどう構成したらいいか分からない。時間が足りないんだけど😱」

に変わっていきます。

そこはひたすら時間計って記述演習。

ただ、序盤はこの勉強はする必要はありません。

やってみたところで何にも書けないですし、トンチンカンな解答を書いてるその時間が無駄です。

院試までの時間は有限です。

無駄な勉強は切り払って、効率的なスケジュールでいきましょう。

詳しい勉強法は他の記事でまとめます。

集中力の低さ

私はとにかく集中力がなく、ダラダラ勉強してしまう日が多かったです。

だるすぎて、専門用語2つ覚えたら気づいたらスマホいじってるみたいな感じ。

自分の集中力のなさにびっくり。

そんな私でもどうにか合格したので、乗り越え方はまた他の記事でまとめたいと思います。

ずっと継続していたこと

用語・授業ノートまとめと暗記

院試のためのノートは、手書きのものもあれば、Wordでまとめたものもありました。

授業レジュメに沿って、様々な書籍やネット、chatGPTに頼りながら、

自分にとって一番理解しやすいノートを作るよう努めました。

使い分けとしては、主に

- 手書き→重要テーマ ((例)『うつ病』の定義・概要・病因・支援法 / 『森田療法』の理論・適応・治療法 など)

- Word→用語一覧 (用語と定義を一体一で羅列)

私は昔から、教科書やデジタルの文字はなかなか頭に入ってこず、自分で書いたノートの字や構成の方が記憶しやすかったので手書きのノートが必要でした。

Wordの文字でも大丈夫、という方は全部打ち込んだ方が早いと思います。

ノートの勉強法についてはまた詳しくまとめます。

遊び

時系列の右側を見るとわかる通り、1年間の中でも全然旅行などに行ってしまっていましたし、

友達とも7月まで遊んでいました。

7月以降も、週に一度くらいかは人と外食に行ってました。

旅行はさすがに罪悪感がありましたが、かえってその焦りが帰ったあとの勉強を加速させていたかもしれません。結果論ですが。

バイト

アルバイトは、当時は2個掛け持ちしていましたが、6時間拘束のバイトに関しては7月まで続け、

以降はお休みを頂きました。

一方、早朝の3時間だけのコンビニバイトは試験前日まで入っていました。

固定シフトなので代わりを見つけるのが面倒だったのと、3時間ならなんとかいけるだろうのいうのがありました。

スマホ・SNS

普通にスマホ依存症なので、試験まで規制していませんでした。

こいらがかなり勉強時間を縮小させてきてはいましたが、やめることは不可能だったので仕方ありません。

まとめ

この1年間、迷いや苦しみも多かったですが、振り返るとすべてが糧になりました。

「こんなことやって意味あるの?」と思う日もあったし、「やらなきゃやらなきゃ」と思いつつ何も勉強できなかった日もありましたが、とにかく効率的な勉強法を探し、それを継続ことが大切だと感じています。

他の記事では、具体的な勉強法やツールの活用法なども詳しくお伝えしますので、ぜひご覧ください。一緒に頑張りましょう!

コメント